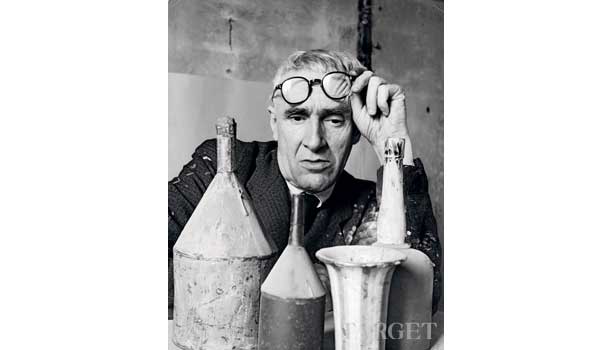

乔治·莫兰迪 不合时宜的通灵者

导读:

乔治·莫兰迪最初沉迷于印象主义,

对塞尚的静物和风景画颇感兴趣,也模仿过立体主义。

在经过兴奋、茫然、探寻后,最终找到了属于自己的艺术道路,

他开始了属于自己的艺术语言探索,以微妙的“冥想”式静物画著称,

成为20世纪最受赞誉的画家之一。

乔治·莫兰迪 不合时宜的通灵者

一战后,几乎整个欧洲都因战争的内耗而转向衰败的颓势。流亡的艺术家们在苏黎世、柏林、纽约和科隆聚集起来。他们坚信贪婪而无聊的中产阶级价值观导致了第一次世界大战,开始反对现行艺术的一切标准,并在一定程度上把这种情绪扩大到对整个欧洲文化的不满。这似乎为日薄西山的欧洲文化打了一剂强心针,但同时,新兴的文化潮流与千年历史的传统割裂了开来。新的艺术形态层出不穷、兴旺蓬勃,却终究略显缺乏底气。然而,作为文艺复兴的发源地,战后的意大利显得与众不同,在兼收并蓄现代艺术风格的同时,这里的画家还在苦苦坚守着欧洲传统,其中有些人甚至将其推进到另一个高度。乔治·莫兰迪便是其中之一。

然而,尽管他一生从始至终给人们沉默寡言的印象,但并非从未与叛逆者为伍。在一战前,意大利的艺术阵地被未来主义者占领着。他们称过去的一切艺术为“过去主义”。在社团纲领《未来主义宣言》中,他们扬言要摧毁“不公的甚至罪恶的旧生活”。1890年出生的乔治·莫兰迪19岁在家乡的波洛尼亚美术学院求学时便开始结识未来主义者,并在波洛尼亚、莫典那及佛罗伦萨出席他们的聚会。1914年他参加过这个社团组织的重要展览“国际未来自由展”,而同年“未来主义”便出现了内部分裂。由于年代久远而资料匮乏,我们难以知晓短暂的交往给画家带来了什么收获。但仅从画面上来看,波洛尼亚莫兰迪博物馆馆藏的其1912年创作的《女子像》和1913年创作的《风景》上,都缺乏未来主义画派那种绚烂热闹的色彩,也难以瞥见他们所崇尚的机械的力量和质感。这些作品笔触接近于印象派画家,而色调像是在对塞尚和布拉克致敬。而在1928年,他在给《突击》杂志撰写的文章中也承认道:“那种新的美学观念比旧的更不能适应我精神上的追求。”

关注TARGET致品网官方微信公众账号“luxtarget”后,您可以分别回复关键词,乔治·莫兰迪、Giorgio Morandi、画家、静物,获取更多相关微信。

您可能还有兴趣的内容: